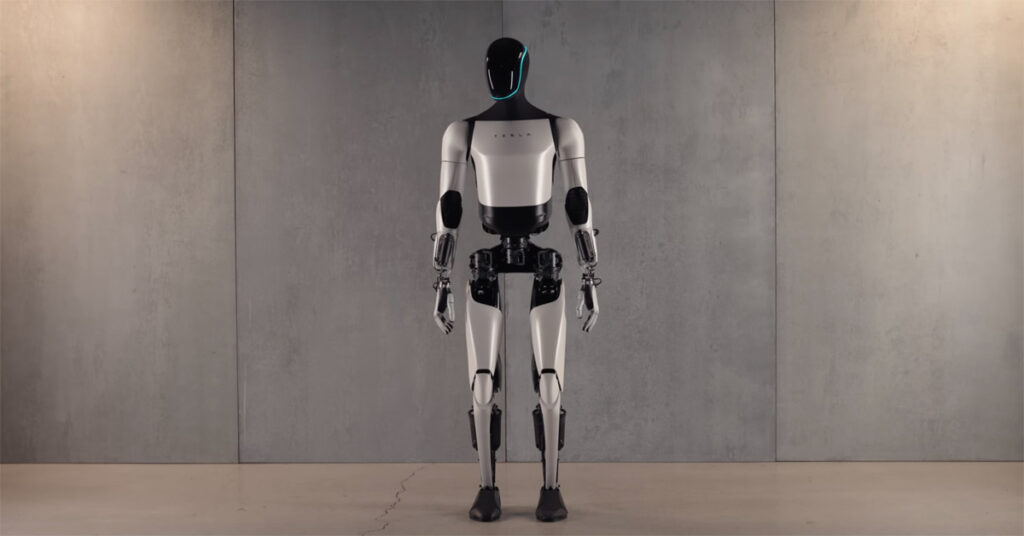

Depuis qu’Elon Musk l’a dévoilé au monde lors de la première journée de l’intelligence artificielle organisée par Tesla en août 2021, le robot humanoïde baptisé Optimus — parfois encore désigné sous le nom de Tesla Bot — fait l’objet d’un engouement aussi fort qu’un débat nourri, mêlant fascination technologique et interrogations éthiques. Conçu pour soulager l’être humain de certaines tâches jugées répétitives, dangereuses ou dégradantes, ce robot d’apparence anthropomorphe cristallise l’ambition de Tesla de s’imposer non seulement comme un géant de la mobilité électrique, mais aussi comme l’un des acteurs majeurs de la prochaine révolution robotique.

La genèse du projet Optimus s’inscrit dans la continuité logique de la stratégie de Tesla autour de l’intelligence artificielle. Forte de ses avancées en matière de conduite autonome et de perception algorithmique à travers les caméras et capteurs de ses véhicules, l’entreprise a progressivement transposé cette expertise vers d’autres domaines. Elon Musk, fidèle à son goût pour les défis à grande échelle, a rapidement vu dans le développement d’un robot humanoïde non seulement une suite naturelle, mais aussi un terrain d’expérimentation grandeur nature pour perfectionner l’intelligence artificielle dite générative, c’est-à-dire capable d’interagir dans des contextes complexes et variés.

Dès les premières annonces, Tesla a précisé que le robot Optimus serait conçu pour travailler dans les usines de l’entreprise, accomplissant des tâches simples, répétitives et à faible valeur ajoutée, afin de libérer les employés humains pour des fonctions plus complexes ou créatives. Cette orientation industrielle, conjuguée à une volonté affichée de produire le robot en grande série et à un coût relativement modéré, témoigne d’un positionnement stratégique clair : faire de l’humanoïde un outil de production courant, et non une simple curiosité technologique réservée à la recherche ou au secteur du luxe.

Le robot Optimus mesure environ 1,73 mètre pour un poids total d’environ 57 kilogrammes, ce qui correspond aux proportions moyennes d’un adulte, et lui permet en théorie d’interagir facilement avec les objets, les outils, les environnements et les interfaces conçus pour des êtres humains. Cette forme anthropomorphe n’est pas uniquement dictée par une volonté de ressemblance ou de sympathie : elle permet au robot d’opérer dans des infrastructures existantes sans nécessiter d’adaptation majeure. Que ce soit pour ouvrir une porte, grimper des escaliers ou transporter une caisse, le format humanoïde constitue donc un avantage pragmatique majeur.

Sous cette apparence se cachent des technologies avancées, héritées ou adaptées des systèmes embarqués dans les véhicules Tesla. Optimus est ainsi doté de plusieurs caméras et capteurs destinés à modéliser son environnement en trois dimensions, ainsi que d’une unité centrale de calcul intégrant le système FSD (Full Self-Driving), initialement développé pour les voitures autonomes. Cette plateforme logicielle, combinée à des algorithmes de perception visuelle et de planification du mouvement, permet à Optimus d’analyser la scène, d’identifier des objets, et d’exécuter des actions avec une précision croissante au fil des entraînements.

Côté performances physiques, Tesla annonce que le robot pourra porter jusqu’à 20 kilogrammes, soulever 68 kg au sol, et se déplacer à une vitesse maximale de 8 km/h, ce qui le rend apte à une large variété de tâches de logistique légère, de manutention, ou d’assistance dans des environnements semi-structurés. L’autonomie visée se situe autour de 8 heures d’activité en continu, de quoi assurer une journée de travail standard dans des conditions industrielles.

Si le prototype initial présenté en 2022 lors du second AI Day n’était capable que de mouvements simples et d’une locomotion hésitante, les versions suivantes ont fait des progrès notables en termes de coordination, de manipulation et de compréhension contextuelle. Lors de démonstrations publiques récentes, Optimus a été vu en train de plier du linge, transporter des objets, organiser des espaces ou encore effectuer des gestes coordonnés, confirmant les progrès rapides des équipes d’ingénieurs travaillant sur le projet.

Tesla prévoit que dans un avenir proche, Optimus pourra être utilisé dans divers contextes : non seulement dans ses propres usines pour remplacer les opérateurs sur les lignes d’assemblage ou d’inspection, mais aussi dans des environnements commerciaux ou domestiques, tels que les maisons de retraite, les hôpitaux ou les hôtels. Dans ces contextes, le robot pourrait jouer un rôle d’assistant polyvalent : apporter des repas, répondre à des questions, interagir avec des résidents ou aider à accomplir des gestes du quotidien pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Cette polyvalence fonctionnelle est rendue possible par l’intégration progressive de modèles de langage naturels, similaires à ceux qui sous-tendent les assistants vocaux ou les intelligences conversationnelles modernes. Tesla ambitionne ainsi de doter Optimus d’un “caractère de personnalité” paramétrable, qui permettra aux utilisateurs de définir la manière dont le robot interagit : ton de voix, niveau de formalité, degré d’initiative. Cette “personnalisation de la personnalité” marque une évolution importante dans la conception des robots sociaux, en plaçant l’interface humaine au cœur de l’expérience robotique.

Alors que l’essentiel des démonstrations d’Optimus a jusqu’à présent été réalisé dans le cadre de la communication de Tesla, Elon Musk a clairement affirmé en janvier 2025 que le robot humanoïde serait produit en interne à partir de 2025 à plusieurs centaines, voire milliers d’unités, dans un premier temps pour un usage réservé aux installations de Tesla. L’objectif est d’y déployer des essaims de robots dans des rôles de soutien à la production, afin de tester leur intégration réelle dans les chaînes de valeur.

À partir de 2026, une commercialisation progressive est envisagée, avec un prix public situé entre 20 000 et 30 000 dollars, ce qui constituerait une prouesse industrielle si ce tarif est effectivement respecté. Pour Elon Musk, l’ambition va encore plus loin : il considère qu’à terme, le marché mondial des humanoïdes pourrait atteindre plusieurs milliers de milliards de dollars, soit une valeur largement supérieure à celle de l’automobile électrique ou du spatial, domaines dans lesquels il est également fortement engagé.

Tesla prévoit par ailleurs de développer une plateforme logicielle universelle, dans laquelle les mises à jour, les modules fonctionnels ou les styles comportementaux d’Optimus pourraient être téléchargés et gérés via un cloud sécurisé. Cela permettrait à chaque robot de rester à jour, mais aussi d’apprendre collectivement à partir des expériences cumulées de ses homologues déployés à travers le monde.

Malgré l’enthousiasme affiché et les vidéos de démonstration impressionnantes, de nombreuses voix critiques appellent à la prudence. Les robots humanoïdes posent des problèmes spécifiques de fiabilité, de sécurité et d’interaction, en particulier lorsqu’ils évoluent dans des environnements humains non contrôlés. La question de l’autonomie réelle reste sujette à débat : plusieurs experts ont noté que certaines démonstrations d’Optimus étaient semi-scriptées ou nécessitaient une téléopération partielle, laissant entendre que l’intelligence du robot est encore loin de celle d’un opérateur humain ou même d’un animal.

Par ailleurs, la diffusion massive de robots capables d’interagir avec des humains pose des questions d’ordre éthique et juridique : quelles responsabilités en cas d’accident ? Quelles limites poser à leur usage dans la surveillance ou l’accompagnement émotionnel ? Quelle protection pour les données collectées au fil de leurs interactions ? Ces questions, encore largement ouvertes, feront l’objet d’un encadrement réglementaire de plus en plus strict, à mesure que les robots humanoïdes deviendront plus courants.

En résumé, le robot Optimus représente sans doute l’une des tentatives les plus audacieuses de démocratiser la robotique humanoïde à grande échelle, en combinant des choix techniques ambitieux, une architecture industrielle robuste et une vision commerciale à long terme. À condition de surmonter les défis technologiques et sociaux qu’il soulève, ce robot pourrait bien devenir un acteur central de nos sociétés futures, modifiant en profondeur notre rapport au travail, au soin, à l’interaction et à la technologie.

S’il tient ses promesses, Optimus ne sera pas seulement un outil. Il pourrait devenir un compagnon fonctionnel, un assistant discret, voire un coéquipier programmable, dans une multitude de contextes où la présence humaine n’est plus possible, souhaitée ou économiquement viable.